DEPORTE

Publicado 21 julio, 2016

Por: Alfredo Baldovino Barrios

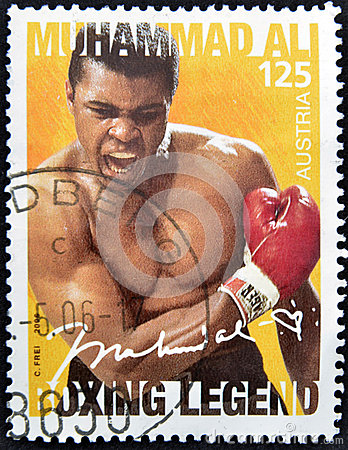

Todo empezó por una bicicleta. La dejaste sola por un momento y cuando volviste ya no estaba allí. Después viste al muchacho que te la había robado y fuiste a decirle que te la devolviera. ¿Entregarte qué? Ve a conseguir tu propio vehículo si no quieres volver sin dientes a tu casa. Entonces acudiste a un policía para que te ayudara a recuperarla, pero en vez de eso recibiste el mejor de los consejos: tendrás que aprender a boxear para hacerte respetar por la fuerza cuando las palabras no sean suficiente. Tenías 12 años y tu rutina cambió para siempre: despertar temprano, trotar, saltar la cuerda, pegarle a un bulto de lona, saltar al ring y medir fuerzas con el esparrin de turno.

No sé qué pasó después, si el chico te devolvió lo que querías, después de que lo molieras a golpes, o si te olvidaste de ello por completo. El hecho fue que los chicos del barrio lo pensaron muy bien de allí en adelante antes de buscarte camorra. Eras fuerte y ágil, fluctuabas en el ring como una mariposa y tenías panales de abejas en los nudillos que ahuyentaban a tus retadores.

Siempre me ha parecido intrigante el mundo de los genios. Los unos aprenden a tocar el violín antes de ir al baño por sí mismos; otros construyen naves espaciales a escala sin haber ingresado aún a la secundaria. Tú, un muchacho nacido en Louisville, una ciudad del sur de los Estados Unidos, con notorios rezagos de los tiempos esclavistas, no hiciste lo uno ni lo otro; llegaste un poco más allá: en una época en que los misiles y ametralladoras impedían cualquier remembranza épica, fuiste un Aquiles de ébano, la inspiración de muchos niños y adolescentes negros que jamás se creyeron guapos, ni fuertes ni capaces hasta que te escucharon decirlo, soy lindo, soy muy lindo, soy el mejor, nadie puede conmigo. Fuiste el Sthepen Hawking de la ciencia boxística, dueño de una técnica inusual que generaba menos credibilidad que burlas entre los entendidos del deporte. Pero se equivocaron. A los 18 años habías ganado todo lo que te habías propuesto, incluso una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma.

Eso no fue suficiente para que la “América Blanca” te viera como a un igual. Al contrario. Eras el simio parlante, pura fuerza bruta y cero inteligencia, un ganapán que tarde o temprano terminaría con su vieja cabeza algodonada criando gallinas en una cabaña. Nadie sabe qué ocurrió con la medalla. La leyenda dice que la tiraste al río tras ser rechazado en un restaurante por tu color de piel. ¡Y eso que eras un orgullo nacional! O eso creíste.

Fue la cereza del helado. Estabas cansado de vivir toda tu vida con el mismo estigma. En un barrio de negros, sabedor de las crueldades de los miembros del KKK cuando tu gente quiso exigir igualdad de derechos. Ahorcamientos impunes, cruces de fuego, rostros pusilánimes ocultos detrás de un capirote y callada aceptación colectiva ante tantos atropellos. Y ahora esto. Te indignaste. Y convertiste tu hartazgo en una razón para iniciar la lucha. Silenciosa primero, y luego con vehemencia, como el viento inofensivo transmutado en huracán.

Abjuraste de la iglesia bautista. Y abrazaste la religión de Mahoma, en la que los negros podían sentarse también a la diestra de Alá. Pero fuiste discreto al principio. Los musulmanes negros no gozaban de buena reputación en el país y tu carrera habría podido verse amenazada si divulgabas tus creencias sin haber ganado nada. Que te vieran con Malcom X, el beligerante ministro del Islam, no probaba nada. Seguías siendo el mismo Casius Clay de siempre, pero ahora con algo nuevo: fanfarroneabas como Gorgeous George, ofendías al rival dentro y fuera de las ruedas de prensa, mostrándote incluso humillante, aunque muchos afirmaban que era un modo de paliar el físico terror que te invadía en vísperas del combate.

Por eso nadie creía en ti cuando supieron que te enfrentarías a Sonny Liston a tus 22 años. Eras, sí, rápido, fuerte, pero hablabas demasiado. Además, Liston era el campeón del mundo, un exconvicto con una pegada letal. Podrías, pues, darte por bien servido, si apenas sacabas la mandíbula rota o el pómulo de tamaño de una toronja, porque los pronósticos ponían en duda el funcionamiento de tus capacidades cerebrales después de que Liston te masacrara con sus puños. No tenías la más mínima oportunidad ante aquel salvaje come hierros. Por lo menos, eso era lo que pensaban todos.

Pero fallaron. Saltaste al ring con ese peculiar estilo de moverte, como si bailaras, como si no dejaras de saltar en una rayuela imaginaria, ofreciendo un blanco fácil al bajar los brazos, pero moviendo el tronco con agilidad para que los golpes de tu rival cayeran en el vacío. Bastaron seis rounds para que Liston se diera por vencido. ¡Nadie lo podía creer! “¡Soy el rey del mundo! —vociferabas— ¡Soy el mejor de todos los tiempos!”. Tan humilde tú. Tan recatado. ¿Pero quién diablos podía decir que no tenías derecho a hacerlo? Menospreciada por los blancos y reducida a simples mayordomos y mozos de cuerda, la gente por la que luchabas adquiría repentinamente, en una especie de epifanía, conciencia de la grandeza de sí misma. Y fue como si dijeran, primero como una probabilidad, y luego como un axioma: “No somos liliputienses, pertenecemos a la raza de los titanes y vamos a reescribir la historia”. Eso hiciste.

Días después soltaste la bomba mediática: de ahora en adelante te despojarías de tu antiguo mote de esclavo para llamarte Mohamed Ali. Así transcurrió tu primera temporada como campeón de los pesos pesados. Veintinueve peleas invicto en dos años. Pero la guerra cambió el curso de las cosas. Tu país, en nombre de una falsa justicia universal, encendió la hoguera de los rencores en Vietnam, y fuiste escogido para hacer parte de un conflicto con el cual no te sentías identificado. ¿Por qué salir a matar personas que no me han hecho nada? Dijiste. Fue tu perdición. Te quitaron el título. Te prohibieron boxear y fuiste condenado a pagar cinco años de cárcel, que fueron conmutados por libertad bajo fianza y una multa cuantiosa.

La opinión pública estaba dividida. Para muchos, eras un traidor; para otros, un símbolo del pacifismo. Vaya que supiste arrostrar el asunto. No te retractaste ni bajaste la cabeza para proponer una negociación. Lo hecho, hecho estaba. Encontraste apoyo en múltiples bandos. Y fuiste invitado a dar charlas en las universidades sobre tus convicciones. La historia te dio la razón: Vietnam fue un completo error, y aunque muchos lo sabían, no se atrevieron a oponerse con tu misma energía.

Se te consideró objetor de conciencia y fuiste absuelto de tus cargos. Tus puños te pertenecían nuevamente y otra vez se te permitía flotar como mariposa y picar como avispa. Pero habían pasado tres años y medio sin boxear y ya no esquivabas los golpes con la misma destreza de otros tiempos. Ganaste un par de peleas y luego perdiste con Joe Frazier por decisión unánime. El resto es demasiado conocido para evocarlo de nuevo. Como el combate que le ganaste a Foreman en el Congo, y que fue interpretado como una victoria del pueblo raso sobre el establishment. Peleaste con la lengua y con los puños al tiempo que preconizabas una fe que en parte contradecías con tus actos. Por ejemplo, nunca pudiste serle fiel a una mujer. Y te mostraste cruel con Frazier, humillándolo hasta la saciedad, sin tener en cuenta el hecho de que fue una de las pocas personas que abogó por ti públicamente para que te permitieran boxear de nuevo en la época del veto. Lo llamaste ignorante y le dejaste secuelas de por vida con los golpes que le diste en la tercera pelea que sostuviste con él. Pobre Frazier. Le costó años superar el odio que te tenía hasta el día en que volvió a estrechar tu mano con el paso de los años, cuando el corazón no tenía más opción que hundirse en la amargura o vaciarse de todo resentimiento.

Pero qué más podíamos pedirte, Ali. Te presentabas como un enviado de Dios, pero no eras más que un hombre cualquiera, aunque ahora disminuido por los estragos del Parkinson. Tus fuerzas amainaban. Y la fanfarronería de tu primera época era reemplazada por un talante taciturno. Nunca más podrías volar como mariposa, ni clavar tu aguijón ponzoñoso en el rostro de tus rivales. Luego cayeron las persianas. Y por más que buscabas el interruptor con los dedos, el cuarto continuaba a oscuras. Entonces comprendiste (o creíste comprender): habías recibido el llamado de Alá, la señal que habías esperado a lo largo de tu vida. Qué cosa: al tiempo que te apagabas, tu luz empezaba a ganar tamaño. Buen viaje, Ali, donde quieras que te encuentres. Todo empezó por una bicicleta y terminó en vocación de faro.

Te puede interesar: Villa de Leyva y Monguí, un viaje a la Colonia

Te puede interesar:Luchadoras mexicanas, todo un desafío